《园丁与木匠》

关于作者:艾莉森·高普尼克(Alison Gopnik)是美国加州大学伯克利分校儿童发展心理学教授,也是该领域全世界最顶尖的学者之一。她不仅是一位实验心理学家,也是一位哲学家,一生致力于以跨学科的视角研究儿童的认知与成长。她养育了三个儿子,现有三个不到5岁的孙辈。

这本书我觉得最大的特点是将理论研究和实践结合起来,给父母一个很清晰的框架,在这个框架下,指导父母如何去爱孩子,如何去陪伴和引导孩子。在这个过程中,其实本质是提升父母的认知,为孩子的成长提供一个好的“花园”,而不是按照自己的想法去把孩子雕刻成一个心中的模样。作者在术中并没有特别细节地描述育儿方面需要采取的措施,而是结合儿童心理学,哲学,以及认知心理学的理论和最新的研究成果,将时间线拉长,到达原始人类,智人时候的生产生活,结合婴幼儿的大脑特点,分析了婴幼儿的行为产生的生物学原因以及从进化角度得出的原始动机。

脉络

本书首先强调了尽管成年人--包括了父母,祖父母等等参与照顾幼儿的所有人,可能会觉得照看幼儿是一件非常令人痛苦的事情,但是在每一个细节当中,照看者会感受到孩子的爱,以及孩子也会感受到照看者的爱和关怀,这种亲密关系是非常伟大和无私的,也是崇高的,在道德上深刻,在情感上强烈。所以对于照看孩子,作为成年人要把它当作一种修行,主动地去承担各种各样的非常琐碎的事情,因为这件事情本身就非常伟大。所以,作者最开始其实是要大家引起重视,不能掉以轻心。 然后,作者给出了本书的中心思想:

确切地说,爱孩子的意义就是为那些无助的幼儿提供一个丰富、稳定、安全的环境,这个环境充满变化、创新和新奇的元素,可供他们无限发展。无论是从生物学和进化的角度来看,还是从个人和政治的角度来看,都是如此。爱孩子并不是给他们一个目的地,而是为他们的旅程提供给养。

而后,更加具体地讲,作者提出:

好父母不一定会把孩子变成聪明、快乐或成功的成年人,但可以打造出强健、具有高适应性和韧性的新一代人,以更好地应对未来将要面临的不可避免、不可预测的变化。

然后,作者借用孩子大脑的生物学研究成果:

发育中的大脑就可以说明这一点。稚嫩的大脑比成熟的大脑更加可塑,它们会生成更多的神经连接,也更加灵活。事实上,一岁孩子大脑中的神经元连接数目是我们成人大脑的两倍。不止于此,年轻的大脑还拥有更多连接的可能。这些连接很弱,已有的连接可以根据新的经历更迅速、更容易地发生改变。因此,年轻的大脑可以毫不费力地随着环境的变化而改变。在成长过程中,21常用的神经连接会变得灵活高效,并能横跨更远的距离。不用的神经连接会被“修剪”掉,从而消失。成熟大脑的灵活性低,神经连接从曲折狭窄的小径变成了笔直的长途信息高速公路。成人的大脑仍能改变,但大多发生在压力之下,并且要付出努力和注意力。总之,年轻的大脑天生就要探索,成熟的大脑则负责运用。

来说明,孩子心智的健康发展,一定不是按照父母的意愿,持续地接受某些特定的信息来促进大脑对应的神经元产生高效连接,而是需要在漫长的幼儿阶段,持续不断地让孩子接触大范围的内容,从体育到植物,从动物到乐器,从新闻到工程学等等。让孩子接受不同的概念,领域及其之间的关联就是优秀的内容输入,用于神经元的连接提供丰富的素材。我的一个好友推荐的方法就是带着孩子跟不同领域的专家聊天,让孩子接受从未了解的概念甚至它们之间的逻辑关系,让孩子建立丰富的概念,当将来再次遇到这些概念的时候,就不会因为是第一次而感到恐惧和陌生,反而会激发他们的探索欲望,让孩子发自内心地主动寻求概念背后的基本逻辑。 接着作者作为一位母亲和祖母,从自己的亲身体会分析:

大约20年前,我写下了第一本书。在某一章的开头,我描绘了怀孕生子给我带来的如潮水般势不可当的经历:9个月的生理变化,与另一个生命共用身体的奇妙感受,以及生产时席卷一切如跑马拉松般的努力。我能感受到婴儿在产道中移动,这感受怪异又真实;我能感到大脑中涌动的狂喜,以及它释放出的种种化学物质。最终,我怀抱着温暖的小生命,他紧贴着我的身体。似乎,这种种唯有母亲才能体验的生理、情感与化学变化,塑造了舐犊之情。

毋庸置疑,母亲有照顾幼儿的原始冲动。有生理学和心理学的原因,显而易见。爱人双方,尤其是父亲,因为深爱着对方,所以也深爱着双方共同的孩子,祖父母因为爱着自己的孩子,而且忙碌的现代生活父母不能时时刻刻在幼儿身旁,祖父母将自己的爱延续到了孙辈。作者提到,所有这些人的爱,是对持续照看幼儿的基本保障,这些爱很难随着时间和环境而产生巨大变化,是发自内心深处并且是源源不断的。

接着,作者从边看边学,边听边学,边玩边学和边练边学四个维度分析了如何结合孩子的大脑特点去为他们提供成长的养料和提供稳定环境。在这里我列举一些我认为比较重要的内容。 孩子作为一张白纸,在出生之后是缺乏因果关系的逻辑分析能力的,那么,他们是如何学习到这一技能的呢?

有两种方法可以学习因果知识:一种是通过反复试错,另一种是观察其他人或事件。反复试错是所有动物学习的最基本方式,即使是最简单的生物,例如苍蝇、鼻涕虫和蜗牛,也会重复一些可以带来奖励的行为。试错的方式可以测试你的行为是如何导致事件发生的,并学习如何让新的事件发生。

[update::2025-6-05]

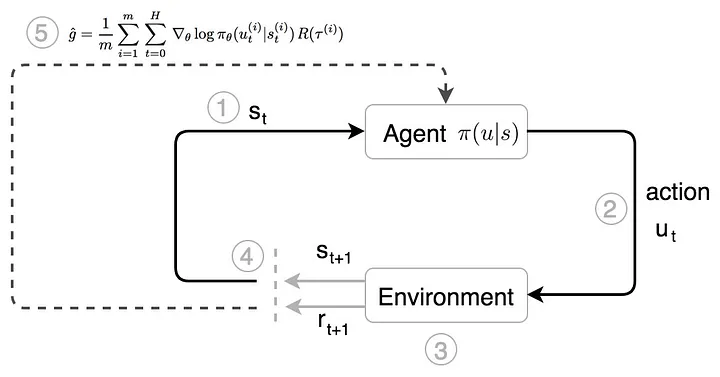

在写[[AI - RL Policy Gradient]]的时候,找到了这篇文章intuitive understanding of Policy Gradient

孩子看到了周围环境的状态

。 孩子采取了行动

,根据他大脑中的instinct,我觉得是知觉,具体来说就是Agent当中的 ,采取的 应该是能够最大化一个价值函数 ,这个函数和当前的状态 有紧密的关系。 行动之后,环境变化,得到新的状态

以及得到奖励 进一步地,采取下一个行动,该行动的选择是依据新的环境状态

因为孩子有漫长的学习期,并不会有太多的生存压力,所以要鼓励孩子尽量用“探索式”的学习方法来学习:

孩子和成人之间的这种差异反映了我之前谈到的关于“探索式”与“运用式”学习方法的对比。在“运用式”学习中,我们尝试快速找到最有可能当下就能解决问题的方案;而在“探索式”学习中,即使不能马上找到答案,我们也会尝试很多的可能性,甚至包括不太可能奏效的那些。如果我们想要在复杂的世界中茁壮成长,这两种学习方式都需要。

孩子不仅能够有选择性地吸收表面的知识,也能够看到隐藏在知识之下的可信度,或者说是一种程度,这种程度表示的是有多少可信任的成分。所以就像很多工程上采用的原理,例如卡尔曼滤波器,在获取到测量状态之后,需要根据可信度,加权到预测当中形成统计学意义上的最优值。当然,孩子的学习过程要比滤波复杂得多,是更高维度,更多层次的一种取舍行为。

随着孩子年龄的增长,他们开始对与他人交谈时的更多细微之处变得敏感。孩子可以感知到别人在说话时有多自信。如果两个人提出相互争论的观点,那么即使是3岁的孩子也会选择相信那位说话时更有自信的人。如果4岁的孩子听到一个有知识的人提出什么主张,相比那些无知的人,他们更有可能相信这位有知识的人。而5岁的孩子则会考虑到更具体的知识分类,他们更可能相信医生对医学的评价,或者工程师对机器的评价。

孩子有一种本能,就是努力归纳出来一种适用于可以解释很多现象的共同逻辑链条,也就是普遍规律。我的理解是在这个过程中,驱动孩子做这一件事情的原始动力是为了在将来的生活当中,在遇到问题的时候,能够快速产生解决问题的方法,而不是在遇到问题的时候才开始做多种尝试--可以说是惰性使然。

孩子不仅需要更多关于这个世界的信息,他们还需要理解因果关系,才可以从一个更深入、更广泛的角度理解这个世界,也就是说,这些信息可以促进他们未来学到更多的知识。

作者提到本质主义帮助孩子抽象他们所见到听到感受到的内容,可以让孩子更加深刻地理解他身边的世界:

孩子可以从语言的细微特征中学习。被心理学家称为本质主义的发展就是一个非常好的例子。苏珊·格尔曼3730年来一直在研究孩子的本质主义,并取得了令人瞩目的成就。所有有心智的生物把这个世界的事物区分成了不同的类别。而“本质主义”这个术语是心理学家用来描述我们倾向于认为这些类别是深刻的、先天的、永久的,这些都来自这个世界,而不是来自我们的心智。

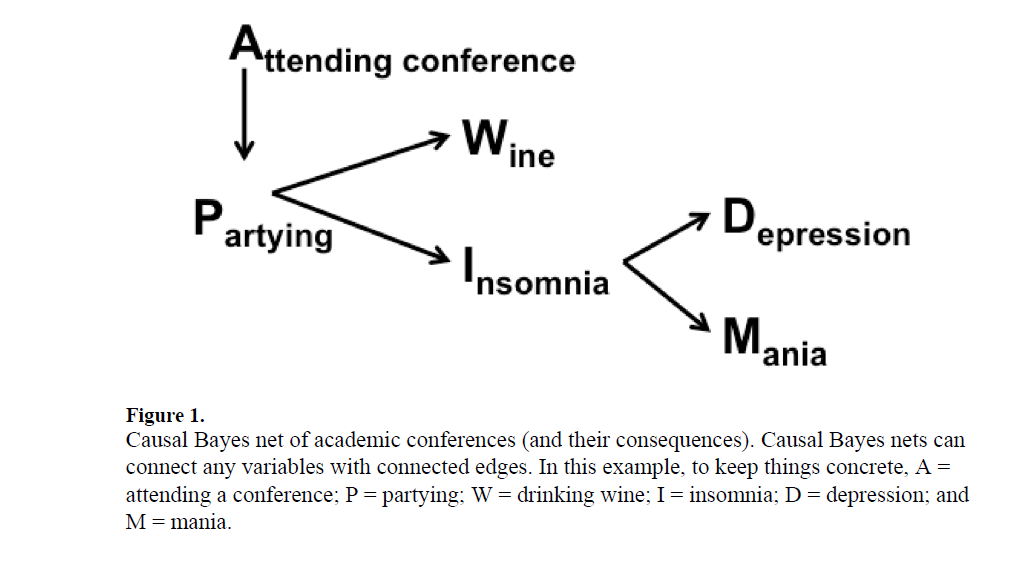

孩子大脑中永远有一个猜测:从统计学的角度来看,猜测是一个或者多个随机变量的概率分布,当我们有了新的证据,就会利用贝叶斯理论去计算在当前证据下,猜测的新的分布,这是一个条件概率分布,也叫做后验分布。也是我们心中认为最合理的结果。作者做的科学研究应该会涉及到这方面的数学基础。

现在假设我们做一个新的实验或者进行一项新的观察。新的证据可能会让我们重新考量那个最好的猜测。也许有一个不同的假设能更好地解释新的证据。如果另一个假设成立,会发生什么呢?如果新的假设能更好地解释所有的证据,包括旧的和新的,那我们可能会认为它更有可能是真的。它将取代我们以前暂定为“真理”的想法。

作者提到了探索式学习和掌握式学习:

这两种学习方式似乎涉及不同的底层机制,甚至不同的大脑区域。孩子发展掌握式学习的时间要晚于探索式学习。婴儿和最聪明的成年人一样擅长探索式学习,甚至婴儿可以做得更好。但随着年龄的增长,人类似乎越来越擅长掌握式学习。

成年人和幼儿的学习过程,在生物学上面是有差异的:

我需要花很大的努力去适应让我无所适从的互联网。这是因为对成年人来说,学习一项新技术需要认真、细心、有意识的学习过程。而这种专注是成年人非常珍贵的资源。甚至在神经元的层面上也是如此。当我们集中注意力的时候,大脑中负责设定目标计划的前额叶皮层会释放胆碱类的神经递质。但这些能促使我们学习的化学物质只能传递到大脑的某些特定部位。前额叶皮层也会释放抑制性的化学物质,从而阻止大脑其他部位发生改变。因此成年人在学习一项新技术的时候,大脑只能进行一点点细微的改变。孩子大脑14的注意力和学习能力的运作方式则完全不同于成人。年轻的动物和人类有着分布更广的胆碱类神经递质,这让他们不需要专注和计划就能学习了。一切新鲜的事物,无论是多么令人惊讶的,还是看似无用的或杂乱无章的,年轻的大脑都能让孩子轻松地掌握这些庞杂的信息。

收获

- 当父母有意识地对孩子进行说教,可能不会对孩子产生多少影响,孩子此时并不能很好地吸收父母输出的观点或者是知识内容,相反地,孩子反而擅长通过父母微妙的肢体语言,说话的声音语调的变化,敏感地察觉出蕴含在里面的有效信息,从而吸收到孩子的大脑。

- 作者在接受采访的时候提到一个点:西方的哲学传统当中,很少有孩子的身影,因为很多的西方哲学家都是单身的男士,他们专心于和自然、社会进行沟通,很少有机会接触孩子,更不用说从孩子身上获取到什么哲学方面的灵感了。

- “以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替”,还需要再加一句,以儿为鉴,可以明己。当我们观察幼儿的时候,就是在提升对自我的认知:某种程度上,他们就是曾经的我们,当我们试图让自己“傻”得更像一张白纸的时候,可能我们会发现,其实那个我就是孩子。

- 当父母专注于如何提供幼儿一个安全丰富的环境的时候,往往父母就会从行动上提升自己本身的能力和认知水平,去争取更高的社会地位以及收入来使自己有能力提供如上的环境。

关于作者的学术研究

结合之前的卡尔曼滤波的文章,卡尔曼滤波器学习笔记(一):概率论和贝叶斯滤波 在儿童学习过程中,贝叶斯学习被作者重点提及。

在作者的Reconstructing constructivism: Causal models, Bayesian learning mechanisms and the theory theory一文中,我简单记录阅读的收获。

作者提到,如果你不是医生,靠搜索网络获取到的信息,你想确定到底发生了什么导致的脖子疼。 正确的推理过程如下:

再来看另外一个猜想 -- 床垫质量差:

再来看劣质床垫,

作者在文章中还提到,贝叶斯学习的短板是假设(hypothesis)的提出没有限制,而且证据(evidence)的收集也没有规律可遵循。 关于儿童的因果学习,作者指出,年龄很小的儿童,是可以利用事件发生的概率情况,来构建一个贝叶斯的因果网络,基于这个网络,儿童可以根据新的证据来更新自己的假设,使得假设更加充分地解释所看到的现象。 另外,作者也指出,儿童不仅通过观察,也可以通过干预某些事件发生的概率,来构建因果贝叶斯网络。

这篇文章其实是作者研究的一个总结,并没有详细描述每一部分内容的研究过程,感兴趣的朋友可以查阅并且下载相关文章。