《禅与摩托车维修艺术》

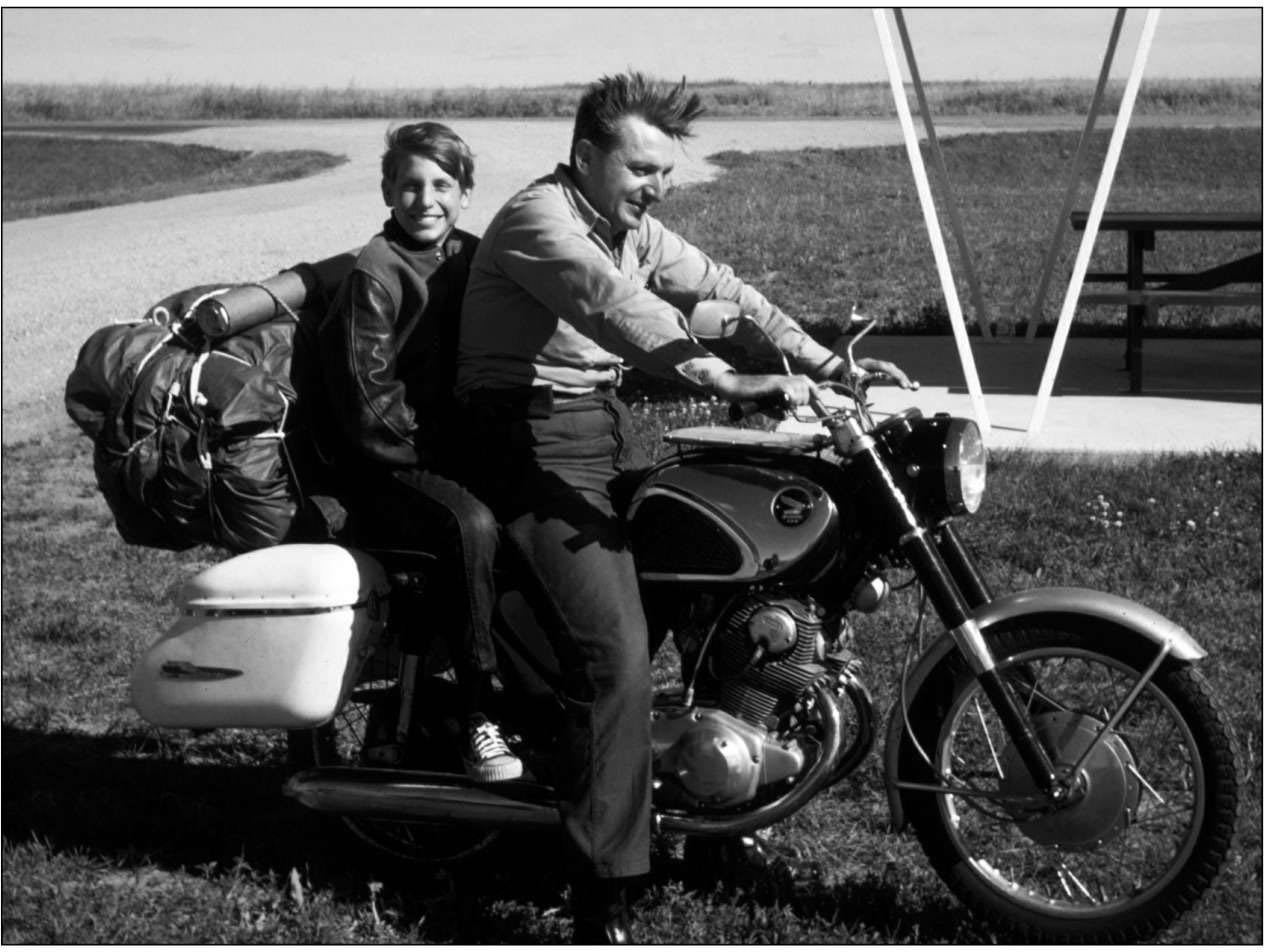

作为一部自传体小说,斐德洛的故事,其实正是本书作者罗伯特·M. 波西格的人生。在《柏拉图对话集》中,斐德洛是一个爱好哲学的普通雅典青年。而在本书中,斐德洛重返人间。他曾经是学哲学的学生,同时也是教修辞学的教师,但是由于哲学理念与文化的世界观冲突,他终于因精神崩溃而住院。出院后,他希望从狭窄而受限的自我解脱,于是开始了一场骑着摩托车横跨美国大陆的万里长旅,一路经过复杂经验与反省思考,终于暂时恢复了灵性的完整与清静。这一回归自己的过程,是通过不断寻求“良质”,即东方哲学里的禅思,并用摩托车维修之道对其进行阐释而实现的。这便是《禅与摩托车维修艺术》一名的由来。与此同时,书中还批评了西方世界的二分法或二元论,如人文与科技、精神与物质、神秘主义与机械论、艺术与工业、心灵与机械、东方与西方等相对意识。

总体

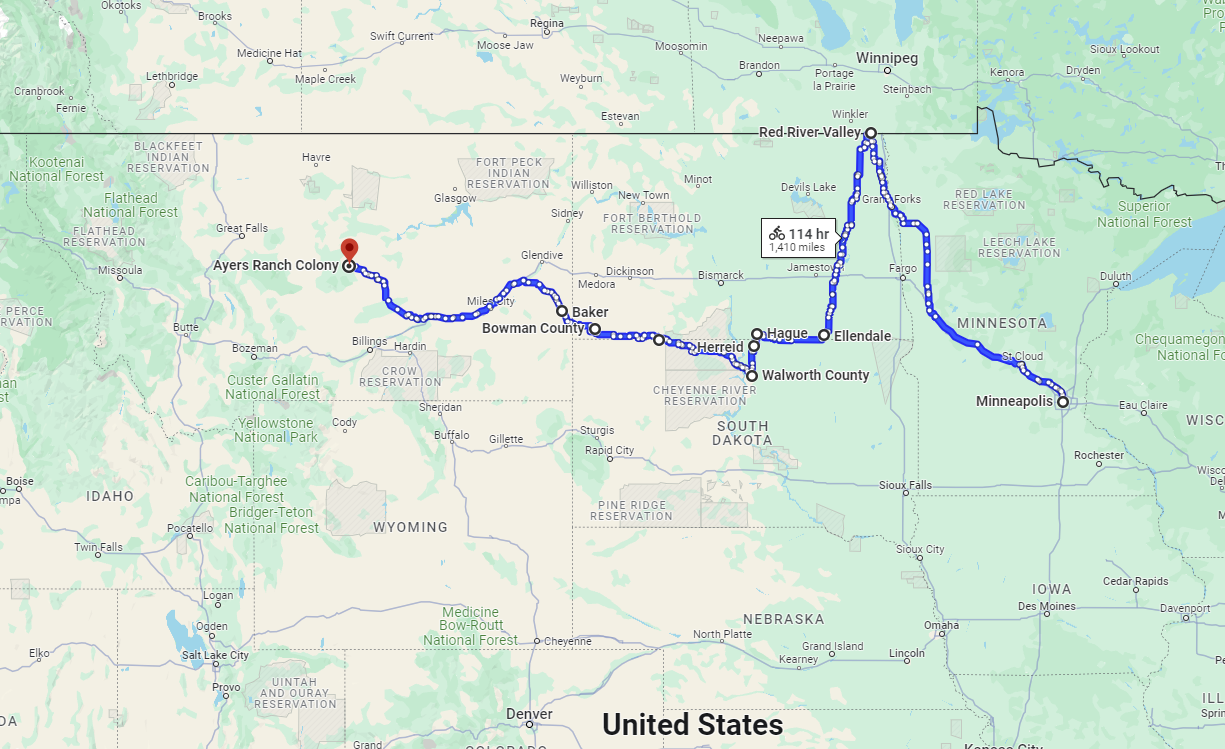

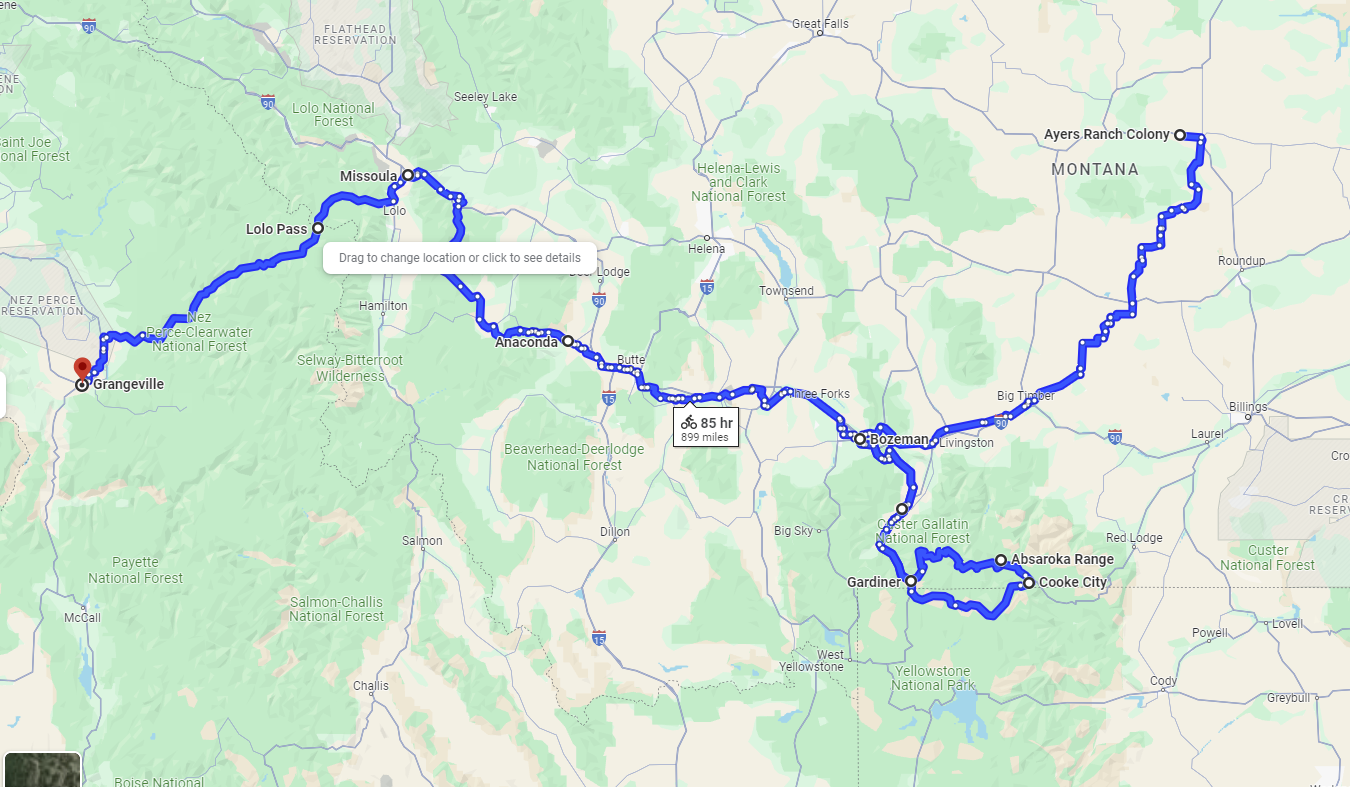

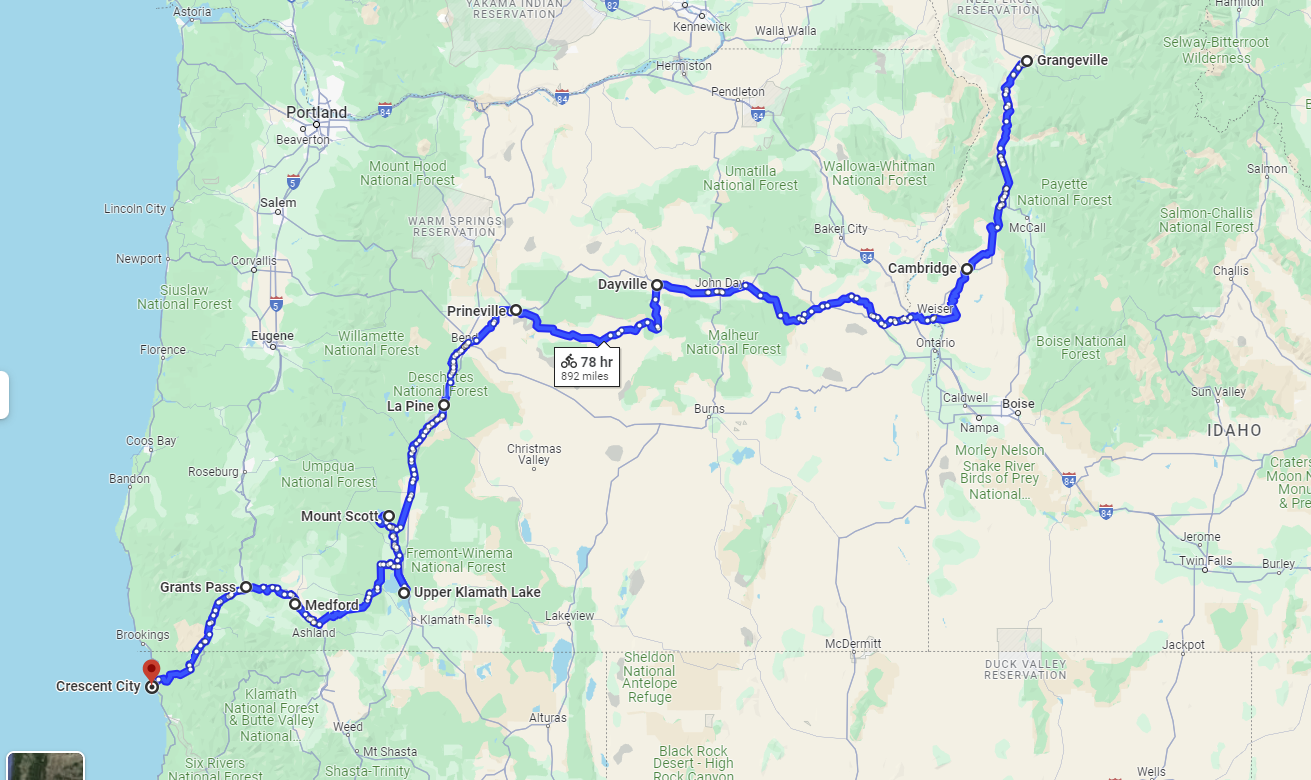

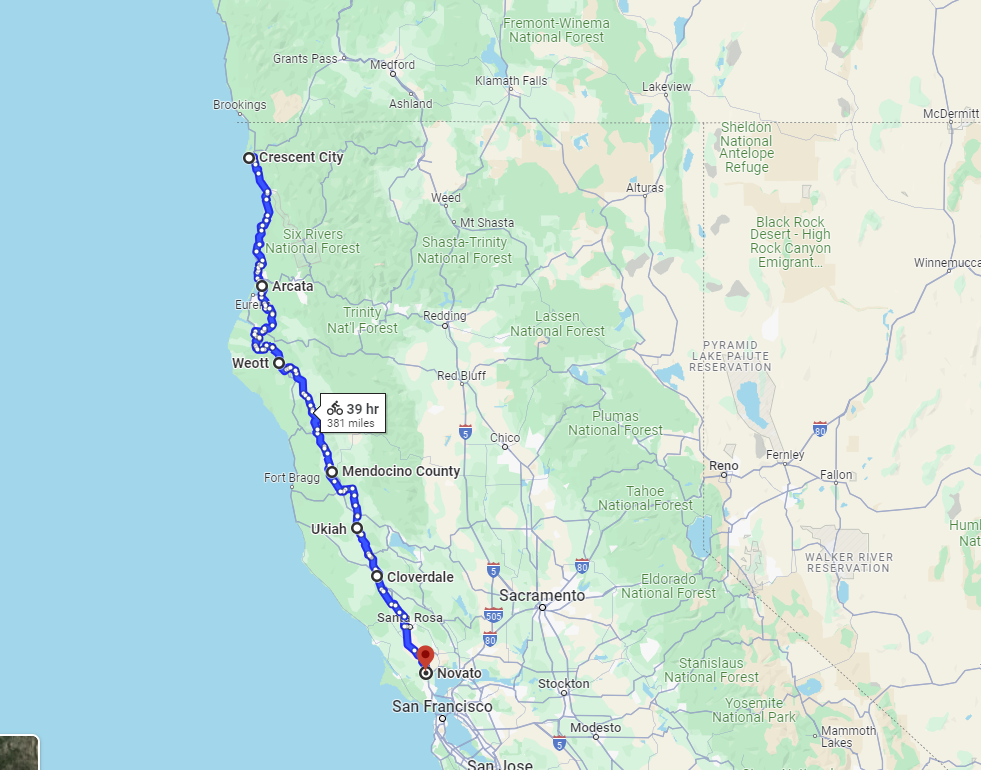

旅行分成两部分,前一部分是以博兹曼为终点,就是旅行轨迹2当中他们从黄石公园的高山下山到达山口的地点,作者和他的孩子还有朋友一起从Minneapolis出发,后半段旅程只有作者和他的儿子两个人。我通过作者在书中的描述,把他们经过的每一个地名都搜索了出来,在谷歌地图上面生成了他们的旅行轨迹。

科技与艺术

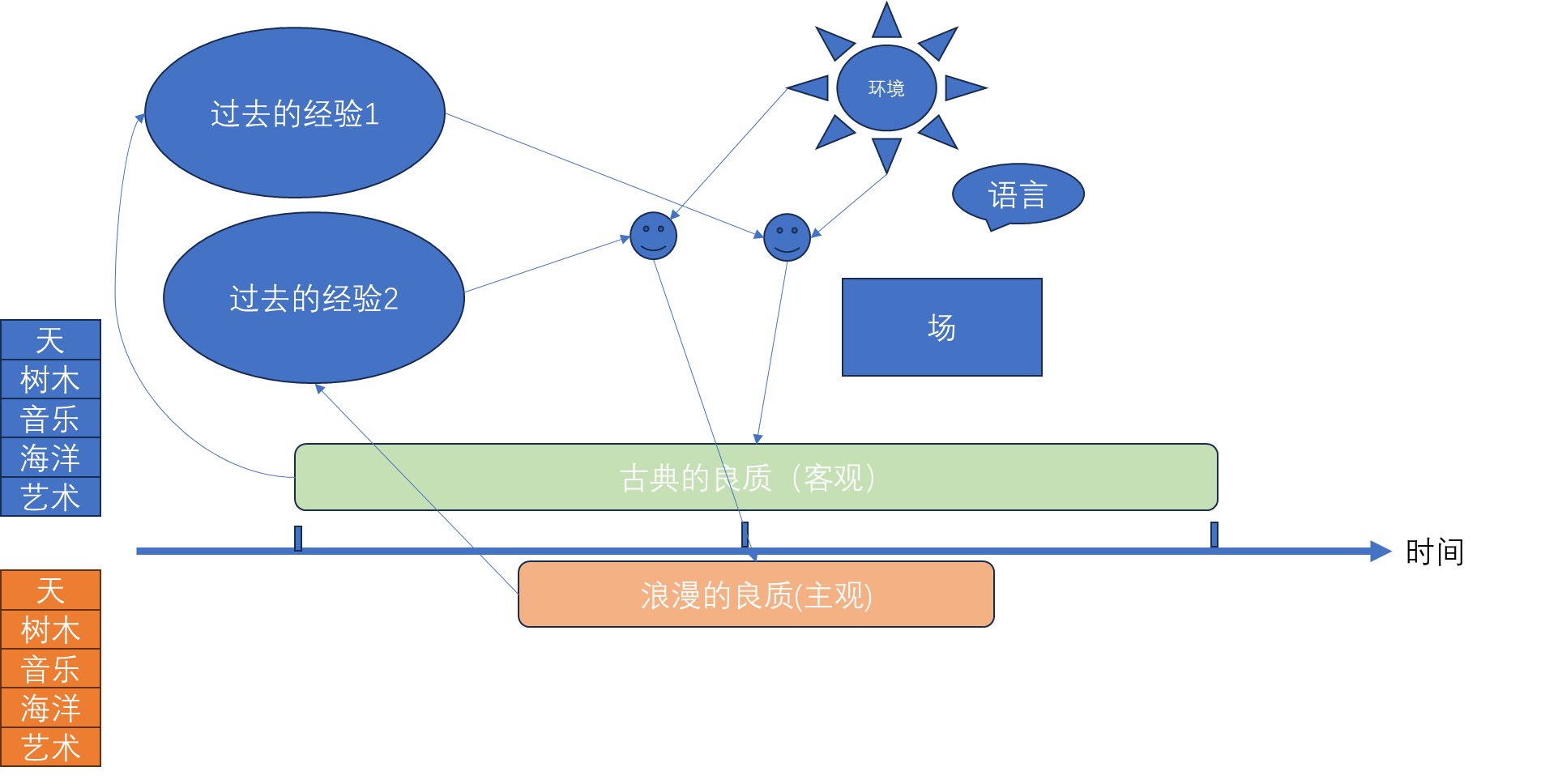

作者写书是上个世纪的60年代,科技工作者和艺术工作者对于摩托车的修理的看法截然不同,作者认真思考了这个问题,为什么搞艺术的人无法从理性的角度对摩托车修理分析,搞技术的人说出来的话让搞艺术的人觉得很枯燥无趣。从而上升到哲学高度,从古希腊开始,古典的形式主义占据了主导地位,人类文明的发展沿用了这一套方法论。浪漫主义的人试图打翻这种绝对的统治。作者在试图找到另外一种东西,这种东西一定可以统一二分法,这种东西就是“良质”。

其实读下来,作者是从一些具体的现象开始引发思考,一步一步抽象,作者想归纳出来背后到底是什么在发挥作用。

如果有人问“什么是良质呢”,这只不过是一个问题而已。但是如果由他来问,因为他有过去的经验,这个问题就会像向四面八方散开的波浪,并不是一层一层的结构,而是像一个同心圆,在中间激起波浪的,是良质。当这些思想的波浪向四面八方散开的时候,我确信他衷心期望它们能够到达某些思想的彼岸,这样他就能与这些思想结构连接在一起。但是如果真的有任何彼岸存在,那么一直到最终,他也未能到达彼岸。对他来说,只有不断向四面八方结晶的波浪。我现在就是要尽力追随这些结晶的波浪,也就是他研究良质的第二个阶段。

良质

上面这段话是很棒的比喻!在中间的刺激我们并不能描述,这个刺激从哪里来的也说不清楚。但是可以描述或者定义激起来的波浪,通过研究波浪来间接研究中心的刺激,也就是良质。 作者认为通过良质,可以从更高的维度将浪漫和古典进行统一,也就是情感一方的浪漫的良质和更加理性和客观的古典的良质。 感性和理性并不是对立的,而是统一的。

作者分析老子的《道德经》里面的那段,我认为是比较有突破的地方:斐德洛认为的良质就是道,两千四百年前的老子其实已经对这个问题进行了思考。

道可道,非常道。名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

这段里面的道就是书中的良质。是一个整体,但是又可以根据时间序列将它划分为可以描述的常识和不可描述的玄妙,这里的玄妙应该是尚未发现的规律,可以描述的常识是可被定义的科学概念或者是事物。常无欲和常有欲,就是说内心是否怀着动机或者说是欲望,如果动机很微弱,就是无,很多人无法做到的无我状态,如果能够进入无的状态,就可以感受到道的玄妙,这里我认为是某种参考系统,能够看到类似于坐标轴一样的外观,而且它们相互正交,非常容易通过组合来实现对主观和客观的准确描述;如果目的性很强,引申一下其实就是为了某个目标想办法,付出努力,就可以感受到道带给我们的无穷力量。

无欲的时候,是培养我们发现道的能力,让我们认清楚主观世界和客观世界里面,底层都有哪些基本组成单元,以及它们之间的运转逻辑是什么样子; 有欲的时候,是利用道的超能力帮助我们解决具体问题的时候。

道沖,而用之或不盈。渊兮,似万物之宗。挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。湛兮,似或存。吾不知谁之子,象帝之先。

这段说的是道的来源以及它具有什么样的特性。道是空虚的,但是作用非常巨大或者是无限大,意义深远,就像所有一切的根源。挫掉道的锐利,去掉结根,遮挡道的光亮,和尘埃混合在一起。道似乎消失了,但是又似乎存在着。不知道道从何而来,似乎是比第一个神的出现还要早。

执古之道,以御今之有。能知古始,是谓道纪。

利用之前的道,来解决当前的问题,更进一步,还需要通过当前问题提出如何完善道,从以前到现在和未来,需要清楚道的规律是不变的,但是道本身一直在变化。或者换个说法就是道本身是一直随着时代进步也在进步,但是人类文明一定是朝着进步的方向发展的。

实质与方法

实质是不会改变的,而方法则没有所谓的永久。实质和原子的形态有关,方法则和原子的功能有关。在科技的写作上,也有相似的划分:物理描述和功能描述。如果想把很复杂的机械结构描述清楚,最好先描述它的实质层面;它的次级组件和零件。然后再描述它的方法层面:按照次序执行的各项功能。如果你把实质和方法混淆了,那么读者就不可能了解你说的是什么。然而要把这种划分的方法应用在各种知识领域,比如英语作文当中,似乎并不实际。因为所有的学院科目都包含这两种层面。而良质似乎与这两者都无关。良质没有实质,也不是一种方法,它超越这两个范畴。如果一个人盖房子的时候会用到铅垂线和水平仪,那是因为垂直的墙壁比弯曲的墙壁品质要好,不容易坍塌。所以良质不是方法,而是方法所追求的目标。

良质是引领方法向前进步的火车头,或者是作者说得火车轨道。每个人心中的良质都是不同的,这就造成不同的人对于同一件事情的处理方法是不同的,他们在心中对方法的取舍就是依靠良质完成的。

儒勒·昂利·庞加莱

那么如何去选出那个一再出现的有趣事实呢?科学方法就是对事实进行选择的过程。首先,集中精力想出一个方法是必需的,因为方法并不唯一,所以有很多方法被想了出来。以有规律的事实开始是合适的,但是在一个超越所有疑问的规则被建立后,跟它相符的事实便变得枯燥乏味,因为它们不能再教给我们任何新东西了。于是例外就变得很重要。我们找寻的不是相同处而是歧异处,我们要选择最引人注意的歧异,因为它们最震撼人心,而且也最具指导意义。我们首先去找这个规则最可能失败的那些情况。通过在空间中走得更远,在时间中走得更久,我们也许会发现我们通常的规则完全被推翻,而这些重大的翻转使我们能更清楚地看到那些也许会发生在我们周遭的小变化。但是我们的目标不是再次确认相同或是歧异,而是要在表面的不一致中识别出深层的一致性。特别的规则似乎在一开始总是不一致,但是看得更仔细一点的话,我们将看到,大体上来说它们都很相似:虽然问题不同,但是形式相似,各部分的次序也相似。当我们带着这种偏见去注视它们,就会看见它们逐渐变大而且有可能涵盖一切事物。正是这一点造就了某些事实的价值,这些事实构成了一个集合,而且告诉我们它可靠地反映了所有同类集合。

第21章节讲述的是如何一步步把良质搞清楚的过程。这一章节很实用,尤其这段话:从现象抽象出一种对现象的描述语言或者方法,就是作者说的在表面的不一致中识别出深层的一致性,然后,基于这一套描述方法,对待研究的对象进行调控或者变换,得到的新的表述方法再remap回到当前的现实去验证。

其他的碎片感悟

由于多年来感官累积的资料,我们已经在心目中建立起这样一部直觉的摩托车。随着新的讯息进来,这部摩托车会不断改变。就拿我所骑的这部车子来说,由于路况的关系,它的变化非常迅速而短暂。这一路上,我一直都在注意而且不断修正,一旦所得的资料没有价值,我就会把它忘掉,因为还有更多新的讯息要进来。这部先验摩托车的其他变化则比较缓慢(比如说,油箱的油逐渐减少,轮胎的橡胶逐渐磨损,螺栓和螺母逐渐松脱,制动蹄和制动鼓的间距逐渐改变)。这部摩托车还有一些方面变化极其缓慢,看起来几乎像是永远不变一样——比如说,油漆、轮子的轴承、控制的线缆——而这些其实也一直在改变。如果我们从足够长的时间段来看,由于路面的震动、温度的改变,以及内部零件的耗损,车子的整个骨架都会改变。

这部分特别像贝叶斯滤波的原理,我们每个人都对摩托车的样子,比如材质,反光系数,质量等等具有先验的估计,这个估计是呈现某种随机变量分布的,然后当感知系统感受到外界客观的摩托车,对应的某个参数会和先验参数进行后验估计得到新的参数分布,然后存储到大脑永久记忆区域。在这个后验估计的过程中,不同的人采用不同的方法

这名像驴子一样、假设出来的学生会继续游荡一阵子,他可能得到另外一个像他抛弃的教育一样珍贵的学习机会,就是所谓的“社会大学”,不再浪费时间和金钱去做一头高级的驴子。他可能找到一份工作,安然地做一头低级的驴子,比如,一名技工。然而事实上他真正的地位会提高,因为这样才可能有所贡献而带来改变。可能他终身就做这份工作,也可能他达到一定的水平,然而并不满足于此。 短则六个月,长则五年,很可能会发生变化,他对自己每天机械化的工作越来越不感兴趣,过去被学校的理论和分数所压抑的创造本能,现在很可能因为工作的无聊而被唤醒了。他花了数千个钟头去解决机械方面的问题,因而对机械设计越来越有兴趣。他可能想要自己设计机器,因为他相信自己会做得更好,于是尝试改造一些发动机。成功之后,就想要更大的成功。然而这个时候,他可能会遇到瓶颈,因为他没有理论基础。于是,他就会发现以前自己丝毫不感兴趣并觉得一无是处的理论,现在变得有了一些值得敬重之处。 于是他就会回到没有分数也没有学位的学校里,这时他变了,不再为分数而来,而是为了追求真正的知识。他不需要别人强迫他去学习,他的动力来自于内在。这个时候,他就是一个自由的人,他不需要许多规章制度的督促。事实上,如果老师上课的态度松懈,他倒可能会唐突地问许多问题去督促老师。他来这儿是要学东西的,并且付了钱,那么老师们最好也不要懈怠。 一旦转变成这种学习动机,就会产生强大的爆发力,在没有分数和学位的教育机构里,学生找到了自己。他不会止步于工程学浅层的操作知识,物理和数学自然会成为他的兴趣,因为他清楚自己需要这些深层的知识。而冶金和电子工程也会得到他的青睐。他对这些抽象的学问熟悉后,就去研究其他的理论,虽然和机械不直接相关,但是也会成为他更大的目标的一部分。这个更大的目标可不是今天的大学所鼓吹的教育目标,在那里,虽然你得到了分数和学位,让人以为你有很高深的知识,然而事实上,只有你自己知道内在空空如也。

这段有切身体会,高等学校在教育fresh man之前,首先需要把为什么要学习这门课程的why讲清楚,包括但不限于讲清楚行业痛点,带领学生去实习,把一线的痛点理清楚,然后再通过学习去解决这些痛点。这样学生在学习的时候非常具有使命感,会主动寻找知识的内在联系,融合贯通地提出自己的思考。这段话跟家人讨论之后,他们都觉得我对这件事情的看法非常理想化,在实际操作中是不可能的事情。

他一直都没有爬到山顶,到了第三天晚上他就放弃了,因为他已经筋疲力尽,于是其他人继续前行,而他留下了。他知道自己还有些体力,但这些体力不够。他也有动力,但是也不够。他并不认为自己有傲慢轻视的心,但是他想通过这一趟朝圣来拓展自己的生活经验,以进一步地了解自己。

参加不同的活动,把自己放在舒适区之外的地方,得到的感受可以有助于更深刻地了解自己。对生活的指导意义就是:不断尝试和接触新的领域,或者在自己的领域不断提出新的挑战,然后尽最大努力去完成或者实现出来。

所以不应逃避被卡住的情形,它是达到真正了解之前的心灵状态。要想了解良质,不论是在技术工作上还是其他方面,放下自我,接纳这种被卡住的现象是个关键。无师自通的技术人员就是因为常常被卡住,才比接受过学院训练的人员更了解良质。因为他们懂得如何处理突发的状况。

这个说到了点子上。把自己融入到卡住的情形当中,先不要想解决方案,先假设自己卡在了那里,看看自己的周围都有啥,充分了解之后,再让良质发动去寻求解决的动作。

“卓越”暗示着对生活的完整或唯一性的尊重,因而不喜欢专门化。它还暗示着对所谓的效率的轻视——它具有更高等级的效率,这种效率并不存在于生命的某一种才能中,而是存在于生命本身。

作者在这一部分说的“卓越”我其实是没看懂的。说一下我的理解:就是说生活是一个内容非常丰富的集合,在这个集合当中有很多的领域,卓越追求的是在各个领域做出超过常人的水平,但是单独去考量每一个领域的时候,就会陷入如何评估你做的比别人好的问题,这个问题的解决方法其实还是需要一个参考系统来评判,这个系统的建立往往还是苏格拉底式的唯物的,清晰、可定义的具体的概念。所以思考哲学问题是不是需要先极端化地不顾一切地异常狠毒地走很远,然后再回头温柔地回望身后的场景,这样得到不一样的体会。

后续

作者在书的后半段用了很大的篇幅来说古希腊的先贤们为了掌握更接近本真的道理,创建和很多的学派和涌现了许多代表人物。回想一下,至今仍然有很多的人在研究古希腊的文明,作者也提到,从那个时期到现在其实人类并没有实质性的认知进步。所以,研究古希腊的文明的发端,演进和消亡对于未来和当下具有指导意义。

没有太想好,过去的经验是不是应该合并到良质里面。场是临时性的任何人对话时维系的一种图像或者场景,在这个场中,两人脑子中的印象相似程度最大化。

最近的生活

最近是北京最热的三伏天,周末的活动我们选择了门头沟的大山,因为那里海拔高,气温低,非常适合避暑乘凉。京蔚高速的通车极大地方便了北京到灵山的通行,开车走在桥隧比相当高的京蔚高速上面,让我有种错觉在穿越时空,回到了另外一个宇宙。